秦安壳子棍在西北地区享誉盛名,在西北传统武术中也是棍术中的“精品”,被誉为“中国名棍之一”,至今已有两百多年历史,且棍术古朴无华,不论其形式、内容、实用效果,皆堪称一绝,是传统棍术中具有真实搏击技法极其珍贵的“活教材”。

2011年,秦安壳子棍成功入列甘肃省第三批“非遗”保护名录。

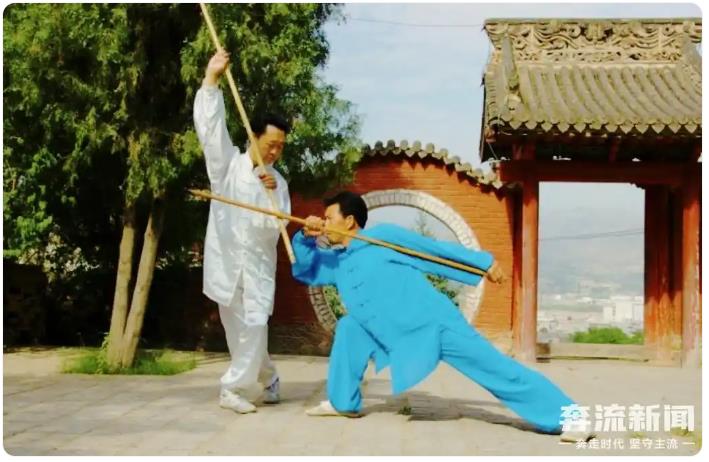

(1)

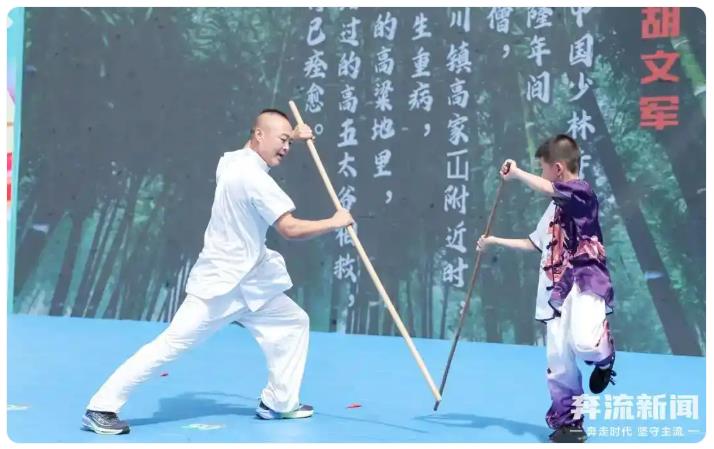

近日,在平凉举办的2025年甘肃省体育非遗与保护交流大会上,三名来自秦安的棍术武者先后踏上演示场。

在他们手中,只见长棍翻飞如龙,劈扫之间隐带风雷;单头棍如枪远攻;双头棍似盾近守,招招直指要害——这便是威震西北的秦安壳子棍,此刻淋漓展现着沉淀200多年的实战精髓。

在众多体育非遗项目中,秦安壳子棍的表演脱颖而出,荣获大会“最佳展示奖”,引发人们对这套来自山村的棍术强烈好奇。

秦安大地,尚武之风浸透血脉。仅统计明清两代,从这里就走出11位武进士、117名武举人。

当冷兵器时代的烽烟漫过关陇要道,高家屲村民面临匪患威胁,壳子棍从庙宇祠堂的晒麦场上淬炼而出,成为保家卫族的利器。

壳子棍最早何人相授,有这样一个传说:

清乾隆年间,有一名少林寺僧人,因从事反清复明活动在秦州被捕,后越狱逃至秦安县高家屲时,因伤病、困顿昏厥在高粱地里,被当地的高五太爷悉心救治。僧人身无分文,空有一身武艺。为了感恩,他思来想去,在自己身怀的少林十八般武艺中,唯有壳子棍的棍法朴实、庄谐,习之可强身健体,不被人欺,又不会引来祸端,遂将壳子棍的全部棍法悉数传给高五太爷。

之后,高家屲壳子棍流传200多年的时光里,在江湖上名噪一时。

武谚有云:“棍是百艺魁首”,秦安人把棍叫“柴火”“火棍”,是烧火做饭时用来挑拨火苗的工具,将其沿用为防身进攻的武器,可以上溯到大地湾先民用“火棍”驱赶野兽的时代。秦安人把棍术叫作“耍柴火”,这让杀气内敛的兵器和百姓的生活联系在了一起,也让棍术成为最具生活气息和人情味的武术样式。

壳子棍得名充满地域智慧:“壳子”在秦安方言中指“模子”,每个固定模式内暗藏杀机,少则三式,多则十三变招;“壳”亦通“磕”,凸显其硬磕硬碰的刚猛气质。其技术体系独具一格。

(2)

壳子棍有单头棍45个动作,大开大合,攻势凌厉,远距离作战、大场地搏斗;还有双头棍动作21个,短促多变,攻守兼备,适合近身缠斗、小范围格斗。

尤为珍贵的是,壳子棍完全摒弃表演套路,只保留最原始的散手实战形态。如“七克”“八守”“六凶”“五绝”等绝技,上盘“云里拨灯”惊上取下,中盘“栓子枪”左缠右击,下盘“毒狼下山”硬攻直取。招法看似朴拙,实则暗藏“凤凰三点头”“拨草寻蛇”等精妙杀招,印证着“学会一百零八棍,战时棍棍皆不脱空”的祖训。

1987年在全国武术挖掘整理中,这套源自少林的棍术被认证为“中国名棍”。

“棍不出村,不易姓高”——这八字家规曾如铁律锁住壳子棍的传播。高氏家族严守“传内不传外,传男不传女”的祖训,即便破例授艺,也仅教壳子框架而隐去破解之法。这种血脉闭环的保护模式,在动荡年代虽然保全了技艺纯正,却在现代化浪潮中显露危机。

21世纪初,传承人老龄化与青年断层的矛盾尖锐化。

老艺人相继离世,年轻人外出务工,高家屲习武场日渐冷清,省级传承人高世定垂暮之年仍在庭院独练,眼中尽是对技艺失传的忧思。直至2011年壳子棍列入甘肃省级非遗保护名录,成为其命运的转折点。当高世定接过省级非遗代表性传承人证书时,秦安武脉终于搭上制度性保护的方舟。

(3)

传承的坚冰由高氏族人亲手打破。第八代传人高增伯、高增轩兄弟率先打破门规,将祖传棍法整理成《秦安高家屲壳子棍法》书稿。

真正的变革力量来自第十代传人高晓东。2018年,他推平自家菜园建造“壳子棍古传培训基地”,践行祖父遗愿,“让壳子棍走出黄土坡,是爷爷毕生心愿”。

这位在《藏着的武林》纪录片中棍风如雷的武者,创新采用“西棍南传”策略,远赴广东佛山、山东烟台开馆授徒。在烟台教学期间,他更以壳子棍技法夺得全国长兵对抗赛冠军,实证传统武艺的竞技价值。

教育系统的融入让传承根基更深。秦安县启动“非遗进校园”工程,将壳子棍引入中小学体育课程。研究显示,与标准化棍术相比,壳子棍独特的攻防训练更能激发学生兴趣与对抗意识。与此同时,天水师范大学蔡智忠教授出版《壳子棍法研究》,填补了该领域学术空白。

壳子棍的复兴之路,映照着中国非遗保护的普遍挑战。当高晓东在抖音开设“高家屲壳子棍”账号,展示“撒手棍”绝技时,百万播放量背后是传统授艺与现代传播的激烈碰撞。

当壳子棍从高家屲的麦场走向省非遗展示馆,从口传心授变为数字化影像,这根“柴火棍”挑开的不仅是武术非遗传承的新路径——真正的非遗保护,不在将活水封入冰层,而在引其奔涌,汇入现代文明的江河。

免责声明

凡本网站注明"来源:XXX(非每日甘肃网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网站联系的,请在相关作品刊发之日起30日内进行。

每日甘肃网对外版权工作统一由甘肃媒体版权保护中心(甘肃云数字媒体版权保护中心有限责任公司)受理,联系电话:0931-8159799。

相关新闻

- 2025年08月21日秦安县 聚焦乡村振兴 建设和美乡村

- 2025年08月20日秦安县残疾人日间照料中心揭牌运营

- 2025年08月19日秦安县 “四轮驱动”促高校毕业生就业创业

- 2025年08月15日秦安县王尹镇:乡村建设结硕果 幸福图景入画来